清华大学何建坤教授领导的团队在ESE期刊的第九期发表了题为“Towards carbon neutrality: A study on China's long-term low-carbon transition pathways and strategies”的研究论文。这项研究综合考虑了碳中和目标和《巴黎协定》温升控制目标要求,设计了6种长期发展情景(NDC情景、强化NDC情景、2℃温控目标情景、1.5℃温控目标情景、2℃导向路径情景、1.5℃导向净零情景),并对每种情景下的碳排放路径、能源转型、技术、政策和投资需求进行了定量评估。ESE期刊编辑部第一时间采访了论文的通讯作者。

Q:请简要介绍一下这篇论文有哪些亮点。

董文娟:本研究首次全面系统地提出了包含碳中和目标在内的六种长期发展情景下的转型路径及其碳排放路径、技术需求、经济成本的定量评价,揭示了转型目标、行动时机和措施力度与转型效果及其经济成本间的综合作用机制和规律。在研究中采用了“自下而上”和“自上而下”相结合的研究方法,既有“自下而上”对各部门能源消费和二氧化碳排放部门模型的情景分析和技术评价,又有“自上而下”宏观模型的计算和政策模拟,以多个模型产出软连接方式,实现各部门分析与宏观模型间的协调衔接。

Q:开展这项研究工作的初衷和背景是什么?

董文娟:这项研究最初是在2018年提出的,面对当时复杂的国际形势,我国面临着如何在新时代社会主义现代化建设的宏伟蓝图中规划低碳发展的战略、路径和措施,如何根据《巴黎协定》的原则履行符合我国国情和能力的国际责任和义务,如何推动和引领全球气候治理进程等问题。在清华大学教育基金会全球绿色发展与气候变化专项基金和能源基金会的资助下,2019年初,清华大学气候变化与可持续发展研究院牵头组织国内18家著名研究机构共130余位专家学者,开展了覆盖经济、社会、产业、环境、气候、政策等多领域低碳战略研究。在此基础上,项目综合报告课题组采用了“自下而上”和“自上而下”相结合的研究方法,对我国的低碳转型路径重新进行了模拟和分析。在完成项目报告之后,课题组将主要成果整理为学术论文,向国内外同行介绍我国碳中和决策的科学依据和需要付出的艰苦卓绝努力。

Q:这项研究的最大困难或者挑战是什么?

董文娟:这项研究设立的目的是为我国低碳战略决策提供科学支持,因此,不同于我们以往的理论研究或者思想实验,这项研究必须综合考虑我国国情和国际责任、转型路径的可行性等多重因素,并在此基础上提出科学务实的战略目标。因此,最大困难在于项目的构思和设计。在何建坤教授的设计、指导和带领下,项目组克服困难顺利完成此项研究。

Q:这项研究还有哪些后续工作?这篇文章会对未来研究产生哪些影响?

董文娟:这项研究体现的主要是在宏观层面和部门层面的研究成果。在这项工作的基础上,我们在继续开展深入到行业层面的研究,也在进一步讨论2035年后多种转型路径和技术创新的可能性。

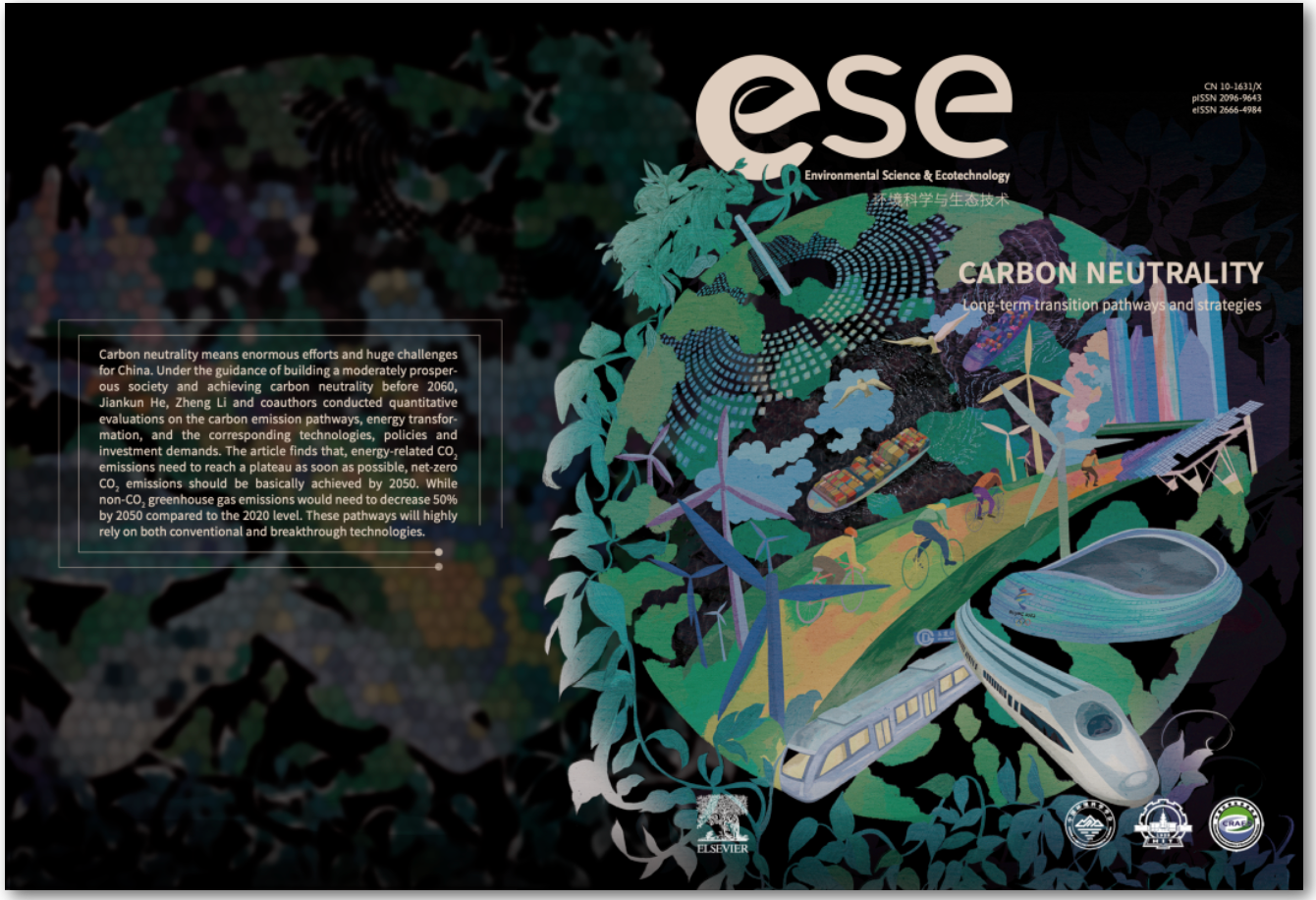

Q:我们现在看到的是一幅极为精致、内容丰富的封面设计图。您所在的科研团队和设计师在最初设计封面时的灵感源自哪里?

董文娟:封面设计主要是由一位非常年青的设计师完成的。她曾在我们团队实习过,这使她对项目有很好的理解。最初灵感基于项目综合报告的一些关键词,她结合时事进行了要素整理。封面主要体现了地球轮廓包裹内部的构图,融合了碳中和、自然和冬奥会相关的元素,主要包括光伏发电、风力发电、低碳海运绿色航运、绿色城市、绿色出行、冬奥标识、冰丝带元素,此外,云朵、海洋、植物穿插在画面,尽量使各个分散的元素显得更加整体。在设计过程中,我们团队积极配合设计师和编辑部的各位老师,历时三个月,终于完成了这次的封面设计,我们都非常喜欢这个设计。

THE END

Environmental Science and Ecotechnology 积极赋能联合国可持续发展目标 (SDGs)。让我们携手行动,在促进经济繁荣的同时保护地球。